(圖/擷取自中央通訊社)

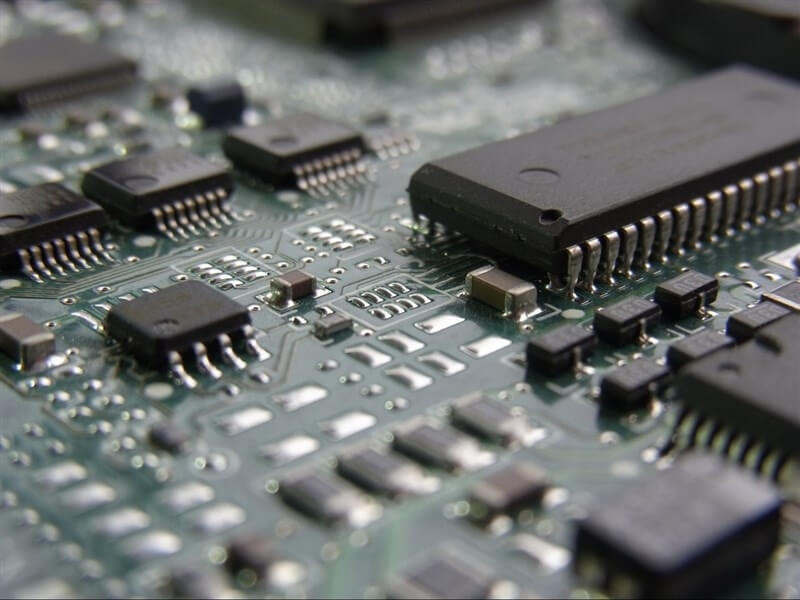

為因應國際安全情勢與防止關鍵技術外洩,經濟部日前正式公告,將中國華為、中芯國際等企業列入「實體清單」加強出口管制。未來國內廠商若欲對清單企業出口,須事前取得政府許可。對此,產業界回應大致冷靜,專家則點出「在地供應」的重要性已快速升溫,企業全球產能調度將面臨更高挑戰。

根據經濟部國際貿易署於6月10日發布的公告,新增列入出口實體清單的共601個對象,包含來自中國、俄羅斯、伊朗、緬甸等地、涉及武器擴散與其他國安疑慮的企業與實體。其中華為、中芯等中國重量級科技公司赫然在列,引發外界關注。

台廠回應方面,大立光、欣興等供應鏈企業對此保持低調,大多僅表示尚在釐清中。另有不具名業者指出,華為對其營收貢獻比例極低,且多為透過中國本地系統接單,實際來自台灣的出貨並不顯著,預估對營運影響有限。不過,業界普遍仍持審慎態度,關注是否將波及其他中國手機品牌如小米、OPPO等的下單意願。

專家觀點:中國早已加速去美化 自建供應體系

台灣經濟研究院資深分析師邱昰芳表示,自2018年中美科技戰開打以來,華為已明確推動「國產替代」策略,大量投資於自研晶片與系統,並攜手當地供應商以降低對外依賴。在中國政府支持下,華為的本土零組件自給率逐年上升。

她進一步指出,台廠在中國的PCB產能占比超過六成,憑藉地理優勢與熟悉的產線操作,具備就近供應能力。加上中國本地已有大規模PCB供應商,除非特殊高規產品需求,一般項目的影響將相對輕微。

值得注意的是,ABF載板在中國仍屬供應弱項。儘管北京持續投入政策扶植,但具量產能力的廠商仍然稀少。因此,像臻鼎-KY等台廠已開始擴充其在中國的ABF產能,透過「China for China」策略回應本地市場需求,進一步落實在地化。

政策象徵意義濃厚 實質影響有限但訊號明確

邱昰芳指出,台灣主要科技廠商早已熟知出口限制紅線,並已完成供應鏈重組與調整,此次公告的性質較偏向政策宣示,意圖對外釋出國安堅守立場。實際上對台廠運作影響有限,但企業仍須積極盤點自身供應鏈關聯,以因應潛在風險。

她強調,無論是中國要求「中國製造」、或美方日後可能強調「美國製造」,全球製造布局都將邁向雙軌或多極體系,「在地供應」將成為未來產業關鍵戰略。面對這波由地緣政治引起的供應鏈重塑,企業的產能調度與投資判斷將更需審慎。